Le 14 mars 2024

Biodiversité : le sol, là où tout prend racine

Barnabé?Vauthier, paysan bio lorrain, sème de la luzerne pour ses?vaches vosgiennes et pour protéger ses terres l’hiver. En?se décomposant, elle?nourrira la vie du sol.

La biodiversité commence là?où?tout prend racine, même?l’agriculture biologique, c’est-à-dire dans le sol. Quid?de?cet univers fascinant mais méconnu et maltraité, envers du?décor agricole ?

Pascale Solana

Imaginez, toute une partie de votre corps plâtrée !

Quel serait l’état de votre peau, et le vôtre simplement ?? C’est la?question que pose Jean-Michel Florin, formateur au Mouvement de?l’Agriculture Biodynamique (MABD), lorsqu’il évoque le sol et l’importance d’en prendre soin. Poursuivant la métaphore, il?présente celui-ci comme un diaphragme permettant la respiration de la terre. Mais c’est quoi le sol ? «?C’est ce qui est situé entre la surface et la roche qui peut être un?granit, un sable, un calcaire, et qu’on appelle le sous-sol. Lorsque la roche s’altère, elle?devient du sol?», explique Marc-André Selosse, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle. « À cette partie minérale, poursuit-il, s’ajoute une part organique faite d’organismes vivants ou morts, plus ou moins transformés. L’ensemble est le?siège d’une?extraordinaire dynamique d’échanges et d’une?incroyable biodiversité. » Pour ce spécialiste des?symbioses souterraines, le sol n’est ni plus ni?moins à «?l’origine du monde, car il le porte, le?nourrit, le?protège », et il lui a consacré un?ouvrage de?près de 500?pages pour qu’on cesse de le piétiner. «?Certes, il est fait pour ! Pieds nus, c’est même agréable, assure-t-il, mais il est tellement malmené.?» Méprisé, ignoré, bétonné, abîmé.

Depuis toujours, il pâtit d’une sale image. «?Notre relation culturelle au sol est négative. On?y?enterre nos morts et nos déchets, quand ce?n’est pas le lieu des enfers. Il n’est pas accessible, ses habitants sont invisibles, c’est?sûrement plein de microbes pathogènes?», ajoute?Lionel Ranjard, directeur de recherche à?l’Inrae, qui assure qu’un sol détruit ne se reconstitue pas à l’échelle d’une vie humaine.

L’agriculture du XXe?siècle n’a rien arrangé. Pire, elle a orchestré sa maltraitance et son appauvrissement, dont on mesure aujourd’hui les?conséquences.

Sols vivants

Dans un?gramme de sol s’activent environ un?milliard de bactéries et plusieurs millions de?champignons microscopiques. Sans parler de?la faune, des nématodes aux escargots en?passant par les vers de terre, soit près de?10?000?espèces au mètre carré. «?Cette mosaïque d’habitats, donc d’habitants, constitue un?gigantesque réservoir de biodiversité impliquée dans de grandes fonctions essentielles à la vie sur terre?», détaille Lionel?Ranjard. Sans sol, pas de nourriture ni?de toit, peut-on résumer.

Pour qui y est attentif, le sol est vivant et?peut être considéré comme un organisme avec?toute une?dynamique. L’idée n’est pas neuve. Elle?circule chez des microbiologistes du début du XXe?siècle. On la retrouve par exemple dans?l’agriculture biodynamique en Allemagne dans les années 1920, portée ensuite par les?travaux du chercheur Ehrenfried Pfeiffer, qui?migre aux?États-Unis et dont le célèbre ouvrage La fécondité de la terre sera traduit en cinq?langues, comme l’explique l’historienne des sciences et de l’environnement, de l’agriculture biologique, Céline Pessis dans Histoire des “sols vivants”?, Revue d’anthropologie des connaissances, 2020, vol. 14, n° 4.

Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au?nom d’une modernité posée comme vérité, la?France agricole enterre «?le sol vivant?». Elle?livre l’entretien de sa fertilité, gagnée au fil des siècles par les apports de matières organiques dans les champs, aux mains de?la?chimie et d’une mécanique toujours plus puissante. Le sol est perçu comme un support neutre et inerte, que l’on ne conçoit que par sa?dimension physico-chimique et par lequel transitent des sels minéraux solubles (azote, phosphore, potassium ou NPK) directement assimilables par les?végétaux. Promesses de?beaux rendements, ce sont des?formules nutritives standardisées qui permettent de?s’affranchir de la diversité des sols et de?la?complexité du vivant. Exit?l’animal et?le?fumier?! La?spécialisation des exploitations et?des territoires peut commencer : ici, des?cultures de plus en plus intensives de maïs et?autres céréales, d’oléagineux… sur des sols remembrés, ailleurs des?élevages industriels aux?lisiers polluants. L’appauvrissement de la vie du sol est?encouragé par la baisse des superficies de?légumineuses pourvoyeuses naturelles d’azote, par l’usage croissant des fertilisants minéraux et des?biocides, qui, comme leur nom l’indique, tuent la?vie, et par des labours de plus en plus brutaux.

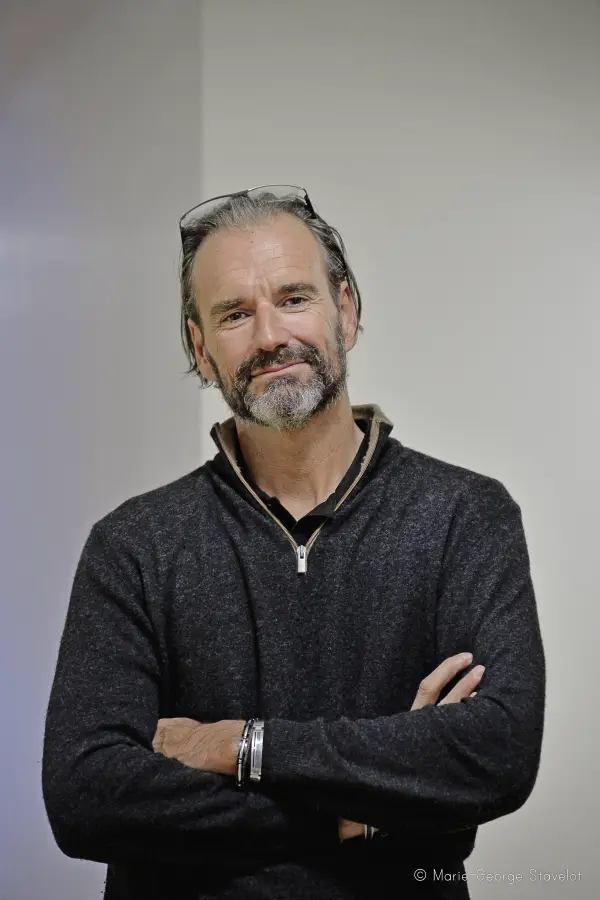

Marc-André Selosse, professeur au?Muséum d’histoire naturelle

« Le sol est la Belle au bois dormant du?climat. »

« Le climat, selon qu’il est sec ou humide par exemple, intervient dans?l’évolution des sols, et?inversement. Par?ailleurs, le sol a deux actions quant au climat. La matière organique s’y?décompose très lentement et joue le rôle d’un?retardateur : le?carbone n’est pas sous la?forme de?CO2, il est stocké. D’un autre côté, le?sol libère du?CO2 lorsqu’il “respire”. En?plus du?dioxyde de?carbone, les sols humides peuvent produire du?méthane. S’ils?reçoivent des engrais sous forme de?nitrates, ils?génèrent du?protoxyde d’azote. Méthane et protoxyde d’azote sont bien?plus actifs dans l’effet de serre que le CO2. Lorsqu’on laboure un sol, on l’aère, on génère du?CO2. Si on l’irrigue, cela génère du?méthane et?du protoxyde d’azote, et?encore plus?si?des?nitrates se rajoutent. Les?animaux, champignons microscopiques et?autres bactéries qui?habitent le?sol forment des?alliances invisibles. Et?chacune des?espèces a des?actions différentes, les unes, comme les bactéries, produisent du méthane, d’autres, tels les vers, des?trous qui?permettent à?l’eau de s’infiltrer, etc. Le sol, c’est?un?peu la?Belle au bois dormant du?climat ! Le?comprendre avant d’agir, c’est?se?donner des?outils d’action vertueux.

À lire : L’origine du monde. Une?histoire naturelle du sol à?l’intention de ceux qui le piétinent, Marc-André Selosse, Éd. Actes Sud

Les racines pivotantes de la féverole améliorent la structure du sol.

Ses?nodosités, organes symbiotiques, accueillent des bactéries qui fixent l’azote de?l’atmosphère utile à la culture suivante.

La croisade pour l'humus

En parallèle, une contestation voit le jour. Elle?prend la forme de ce que Céline?Pessis nomme la « croisade pour l’humus ». Et?l’agriculture biologique y est intimement liée. Le sol, c’est le?terreau de la bio ! Parmi ses?premiers penseurs, observe la chercheuse dans ses travaux parus dans Histoires des modernisations agricoles (Presses universitaires de Rennes, 2021), certains la?nomment parfois «?agriculture fermentaire », et?son nom formé sur?la racine « bio » rappelle étymologiquement la vie, celle du sol, auquel se?réfère, explicitement, la Soil Association, première association bio britannique (1946).

De 1958, date de la création en France du?premier groupement d’agriculteurs bio (GAB?de?l’Ouest), aux années 1980, cette croisade pour l’humus structure l’évolution du?mouvement, comme le montre l’historienne. Des?médecins, agronomes, microbiologistes et?autres scientifiques marginalisés, ou encore des?paysans moqués recherchent et expérimentent. Et pour eux, le parallèle entre le?métabolisme du sol et celui de l’humain, et le lien entre la vitalité de l’aliment et la santé animale et humaine envisagés au début du siècle s’affirment comme des évidences.

Les pieds sur terre

Au fil de ses versions successives, l’importance accordée à l’entretien de cette vie du sol s’est un?peu érodée dans le règlement bio européen, au?point qu’on n’en retient souvent que le refus des pesticides. Réécrits par?des?technocrates européens pour un cercle d’acteurs de plus en?plus large, ses objectifs ont?évolué, comparé aux confidentiels cahiers des?charges posés au?départ par des paysans de?Nature et Progrès ou de l’Ifoam, organisation internationale de?la?bio.

Mais, sur le terrain, le principe de base de?l’agriculture biologique reste de nourrir le sol d’abord, voire, en agriculture biodynamique, de?le soigner, pour nourrir les plantes. L’usage de?matières organiques, et non d’engrais minéraux synthétiques qui court-circuitent la vie souterraine, les rotations dans le temps et?l’espace de cultures, dont certaines qui permettent de fixer l’azote atmosphérique dans?le sol, sont essentiels.

Précieux indicateur, le sol est l’objet d’attention. Ainsi en biodynamie, on utilise des préparations pour le compost à base de six plantes qui vont améliorer le sol?: l’achillée millefeuille, la camomille matricaire pour éviter le compactage, l’ortie, grande régulatrice, pour l’équilibrer, la valériane pour le stimuler et favoriser la formation d’humus, le pissenlit, la camomille, l’écorce de chêne. Elles peuvent également être utilisées sous forme de tisanes à pulvériser sur les cultures. «?En?cas de problème, explique Jean-Michel?Florin, le?réflexe, c’est le profil de sol?: un?coup de bêche pour voir s’il est compacté, humide, pauvre en?matière organique ou non.?»

Pas de biocides synthétiques, bien sûr, qui mènent à la destruction des habitats du sol, notamment les fongicides, ou à la contamination des micro-organismes (métaux lourds…)

Il est aussi des pratiques qu’on s’efforce d’éviter comme laisser les champs tout nus l’hiver ! «?Cela favorise l’érosion. Tout comme les labours et les retournements profonds, grands ennemis du sol », martèle Marc-André Selosse qui voudrait voir?l’abandon de ce geste ancestral qui agit aussi sur?les?mauvaises herbes. Reste que désherber sans chimie, lorsque le paillage ou le binage ne?sont pas adaptés comme dans les grandes cultures (blé…), n’est pas simple. Mais possible?! «?Je ne laboure pas mes terres », témoigne Agathe?Moriano, jeune céréalière bourguignonne , Paysanne associée de?Biocoop, fière de suivre le sillon de son? grand-père, Jean-Marie?Fromonot, qui a choisi cette approche il y a longtemps, avant même de passer en bio en 2008. Pareil chez Christelle?Garnier, autre céréalière bio en Bourgogne, également Paysanne associée, chez qui le labour reste exceptionnel. «?Au début, lorsqu’ils convertissent leurs terres en bio, certains agriculteurs conservent le réflexe “mauvaises herbes” qui?concurrencent les plantations et baissent les?rendements. Au fur et à mesure que leur technique progresse, ils prennent des risques et?s’adaptent?», observe Lionel Ranjard.

De 2019 à 2022, l’agronome écologue a ausculté la vie des sols de plusieurs centaines de viticulteurs conventionnels, bio, biodynamistes et?comparé les pratiques. Déjà effectuée en Alsace et?en?Bourgogne, l’expérience Ecovitisol, qui se poursuit en Provence et dans le Bordelais, montre généralement une amélioration de la qualité biologique du sol graduelle du conventionnel à?la?bio puis de la bio à la?biodynamie. «?Chaque pratique, y compris bio, est perfectible, insiste le?scientifique. La méta-analyse internationale que nous avons réalisée place la biodynamie en?tête.?» Elle améliore entre autres les réseaux d’interactions entre les micro-organismes du sol, rendant leurs communautés plus fonctionnelles sans qu’on sache vraiment encore tout expliquer. D’où la nécessité de poursuivre les recherches.

Agathe Moriano, céréalière bio, préfère cet?outil, le vibroculteur, qui peigne en surface, à la charrue qui?laboure et retourne en profondeur.

Planter des slips !

Devant le manque de connaissance sur les sols, la?recherche a commencé à s’y intéresser à la fin du XXe siècle. Le développement de la biologie moléculaire et ses outils ont aidé. «?Même s’il?reste beaucoup à découvrir, elle commence à?produire des réponses, et la France est leader, explique Lionel?Ranjard. Nous sommes par exemple pionniers dans les inventaires de qualité physico-chimique et microbiologique.?»

Si les produits phytosanitaires chimiques restent encore très utilisés pour soutenir la production, ils conduisent à certains endroits à des impasses techniques. Marc-André Selosse cite la Corn?Belt* américaine, dont les sols, longtemps et intensivement labourés et traités aux pesticides, voient leur partie superficielle s’éroder et leur productivité baisser. «?Ça ne se perçoit pas parce que d’autres progrès compensent, comme la sélection de variétés plus productives?», ajoute-t-il. À?l’échelle internationale et nationale, en grandes cultures, on parle de « fatigue des sols » caractérisée par des baisses de rendements. «?En?viticulture, un plan national de dépérissement de la vigne a été mis en place pour contrer les mortalités et baisses de rendement de plus en plus significatives partout en France?», confirme Lionel Ranjard.

Et c’est sans compter l’impact du?changement climatique, des sécheresses, d’inondations, etc. sur le peuple du sol.

Désormais, tout le monde sait que l’usage des?pesticides chimiques n’est pas durable pour la?santé des humains et de la terre. Alors même non bio, les agriculteurs s’intéressent au sol. Lors de?l’édition 2023 du salon Tech&Bio à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, qui attire tous les profils, il était difficile de trouver une place lors de la?conférence dédiée à la qualité des sols. Quant?aux concours de test du slip, ils?courent la?France, des chambres d’agriculture aux lycées agricoles en passant par les associations d’agriculteurs. L’idée ? Sensibiliser à?la fertilité… du sol. Vous enterrez un slip, en?coton – bio de?préférence ! –, vous le déterrez quelques temps après : moins il en reste, plus la vie du sol est?active, et donc fertile. –

* « Ceinture de maïs » qui court sur plusieurs États du centre-nord des États-Unis.

Lionel Ranjard, directeur de recherche à l’Inrae

Pourquoi tant de?biodiversité dans?le sol ?

Comparé à l’eau ou à?l’air, le sol est d’une grande hétérogénéité sur le plan physico-chimique. Il?se?compose d’habitats très différents. Dans un?même sol peuvent se côtoyer des bactéries aérobies et?anaérobies, acidophiles ou basophiles… Chaque sol a sa biodiversité. Il?existe autant de sols que?de?services rendus : service de «?fournitures » de?matériaux, services de?régulation du climat, du?cycle de l’eau, de?dépollution, etc.

En quoi favoriser la?diversité végétale, avec?des cultures mineures* par exemple, impacte-t-il les sols ?

D’un point de vue écologie du sol, la?diversité végétale, dans l’espace et dans le?temps avec des intercultures et?des rotations, est importante. Rien de pire que les monocultures parce

qu’elles structurent un type de communauté microbienne adapté à?un?type de végétal. Quand la?biodiversité d’un milieu se réduit, ses capacités de?résistance et?de résilience aussi. La?biodiversité du?sous-sol conditionne celle de la surface, et?inversement. Il?y?a un?intérêt à varier les?cultures comme il?y?a?un?intérêt à?planter des haies, des?arbres, etc., à favoriser l’hétérogénéité dans le?paysage pour?favoriser la?multiplicité des habitats. Le sol est?le?miroir des territoires ! Un?paysage pauvre en?diversité l’est aussi dans?son sol.

Pour aller plus loin en se divertissant :

• Une fiction romanesque au titre évocateur?: Humus, Gaspard Koenig, Éd.?de L’Observatoire

• Une BD scientifique : Sous terre, Mathieu Burniat, Marc-André Selosse, Éd. Dargaud

• Des fresques ludiques et collaboratives :